恒大物業、株売却頓挫の舞台裏──習近平の厚意を蹴った恒大集団

恒大集団はなぜ契約破棄をしたのか?

せっかく習近平の水面下での働きかけで合生創展が恒大物業の株を購入することによって恒大集団の債務危機を救ってあげようとしたのに、なぜ恒大側はそれを蹴って、イチャモンを付けてきたのだろうか。

何か、もっと「儲かる」情報でもなければ、このようなことはしないはずだ。

そこで何か、契約締結あるいは契約交渉を始めた時期から後に恒大側に有利になり始めた要素はないか調べたところ、どうやら恒大物業の市場価格が、交渉を始める時期より上がり始めていたことを突き止めた。

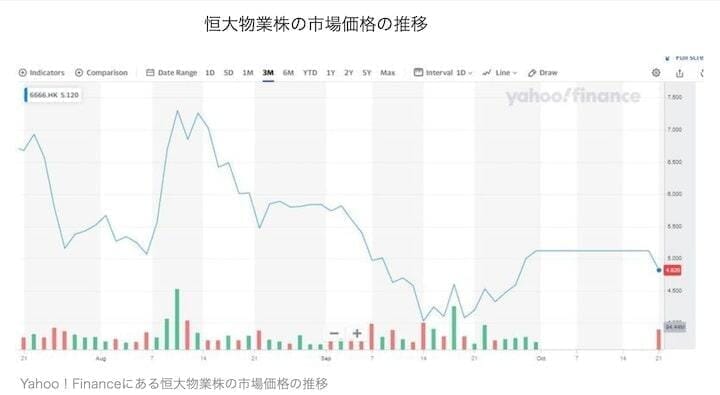

Yahoo!financeにある恒大物業の株の市場価格の推移を示すと以下のようになる。

市場価格には当該企業の債務も含まれているが、合生創展が購入する恒大物業の株には債務が含まれていないことを、契約書において合生創展が要求している。

借金が無くなった、きれいさっぱりした恒大物業の株を1株3.70香港ドルで購入するという条件が契約書には書かれている。

契約は10月1日に締結され、10月4日から証券取引所での取引中止を宣言しているので、データは9月末までしかなく、また10月21日に取引を再開したので、21日のデータのみが載っている。

恒大集団が恒大物業(および自動車関連企業など)の株を売却する告知を出して購買者を募ったのは9月14日だ。

この9月14日の時点のデータに注目すると、市場価格は最低値になっていることがわかる。だから売ってしまおうと思ったのだろう。

ところが交渉を始めた翌日から、株価は上がり始めた。

契約が締結された前日である9月30日には5.12香港ドルまで上がっている。

「借金を完全になくした後で1株3.70香港ドルで売る」という契約内容と、「借金があっても構わず1株5.12ドルで売る」のとでは、当然のことながら後者の方が恒大側に有利だ。

そこで推測だが、恒大側は200億香港ドルを恒大物業に送金せずに、恒大集団の完全子会社であるCEG Holdingsに支払えば、恒大側としては恒大物業の借金を完全には清算しないまま、その株の50.1%を合生創展側に売ることができるので、3.70香港ドルという数値を変えることはできなくとも、支払先を変えることならできるだろうとして、契約締結後に恒大側がゴネ始めた、ということではないだろうか?

恒大集団の創始者で支配株主である許家印の一存ではなく、株主らが「そんな損な交易はするな」と糾弾した可能性も否定はできないが、倒産するかもしれないというこの緊急事態では株主利益を損なうか否かなど、言っていられないのではないのか。