リラ急落で中国に急接近するトルコ──「制裁を受ける反米国家連合」は生まれるか

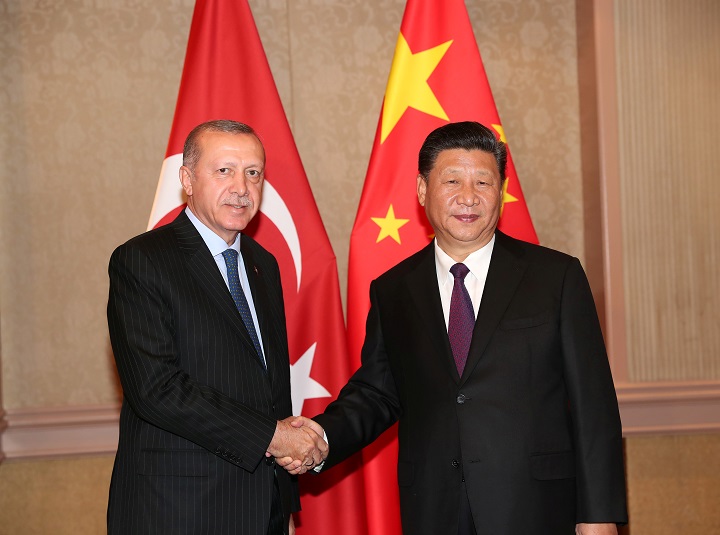

7月に南アフリカのヨハネスブルグで行われたBRICSサミットで会談したトルコのエルドアン(左)と中国の習近平 Cem Oksuz/ REUTERS

<トランプに関税引き上げや経済制裁でいじめられている大国同士、中国、トルコ、イラン、ロシアなどが反米で手を組んだらどうなる?>

・トルコ・リラ急落の直接のきっかけは、アメリカがトルコ製品に対する関税を引き上げたことにある

・リラ急落後、トルコ政府は中国に協力を呼びかけている

・当の中国は、アメリカとの貿易戦争の行方をにらみながら、トルコとの関係強化に進むかを判断するとみられる

アメリカが相手構わずふっかける貿易戦争は、中国にチャンスを与えるものかもしれない。

8月10日にトルコ・リラが急落して以来、トルコ政府はロシアやイランだけでなく、中国との経済協力を模索している。アメリカが反米的な国を経済的に追い詰めるほど、それらは結束しやすくなり、中国の動向はそのカギを握ることになる。

リラ急落のきっかけとしての制裁

8月10日からのトルコ・リラ急落には、アメリカのゼロ金利政策の解除でドルが新興国から引き上げ始めたことや、独裁化の傾向を強めるトルコのエルドアン大統領が、7月に財政・金融の責任者に娘婿を据え、海外投資への規制を強化したことなど、いくつかの伏線がある。

しかし、直接的なきっかけは、10日にアメリカ政府がトルコの鉄鋼・アルミニウム製品に対する関税を2倍に引き上げたことだった。

トルコはNATO加盟国で冷戦時代からアメリカと同盟関係にあるが、近年の両国はいくつかの問題をめぐって対立してきた。

・エルドアン政権によるメディア規制などの人権侵害

・シリア内戦でアメリカがクルド人を支援していること(クルド人はトルコ国内でも分離独立を要求しており、トルコ政府は彼らを「テロリスト」と呼んでいる)

・2016年7月にトルコで発生したクーデタの首謀者とみられるフェトフッラー・ギュレン師がアメリカに亡命していること

これらに加えて、最近では両国政府は、トルコ当局によってテロ容疑で自宅軟禁にされているアメリカ人牧師の解放をめぐって対立している。

関税引き上げは、この背景のもとで行われた。つまり、この関税引き上げは、アメリカの貿易戦争の一環であると同時に、NATO加盟国でありながら反米的なトルコに対する制裁でもある。

「汚れた枢軸」

そのため、リラ急落後、エルドアン大統領は「アメリカが後ろから刺そうとしている」、「同盟関係が危機にある」とアメリカを批判。これと並行して、エルドアン大統領はアメリカとの取り引きを減らすことに言及している。

もともと、アメリカとの対立が徐々に深まっていたエルドアン大統領は、2016年12月段階で既にアメリカに代わって中国、ロシア、イランとの取り引きを増やす考えを明らかにしていたが、リラ急落の翌11日に再びこの考えを示した。

カーネル・サンダースはなぜマレーシアで嫌われた? KFCを脅かすボイコットのうねり 2024.05.10

チョコ好きを待ち受ける「甘くない」未来...「カカオショック」が長期化するとみられる理由 2024.04.10