共和党支持者がバイデンを後押し? 「ウクライナ支援を減らすべき」と「イスラエル支援はそのまま」が併存する米世論

ホワイトハウスに翻る星条旗 Andrea Izzotti-Shutterstock

<アメリカ世論に見られる「ねじれ」には4つ理由がある>

・アメリカでは「ウクライナ支援が多すぎる」という世論が広がっている一方、ガザ攻撃を続けるイスラエルへの支援には肯定的な意見が目立つ。

・この'ねじれ'には主に4つの理由があり、そこには戦闘が続く期間、支援額、アメリカ社会での発言力、支持政党ごとの違いがある。

・リベラル派にはウクライナ支援に、保守派にはイスラエル支援に肯定的な意見が目立ち、この食い違いが世論全体の'ねじれ'を生む一因になっている。

アメリカではウクライナとイスラエルに対する温度差が浮き彫りになっている。この大きな'ねじれ'は、より小さな'ねじれ'が積み重なった結果である。

アメリカ世論の'ねじれ'

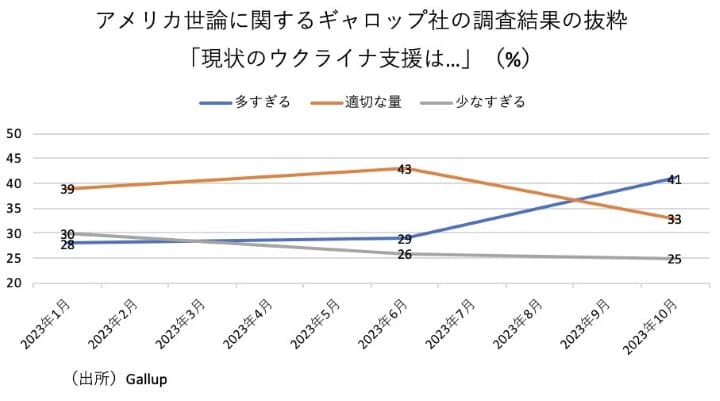

世論調査会社ギャロップは昨年11月、アメリカでの調査で「現状のウクライナ支援が多すぎる」という回答が41%だったと発表した。これは「適切な量(33%)」、「少なすぎる(25%)」を上回った。

ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年2月以来、「多すぎる」が一位になったのは初めてだ。

その増加ペースは加速している。昨年6月段階で「多すぎる」は29%だったが、半年もたたない間に10ポイント以上も上昇した。

このようにウクライナ支援に消極的な意見が増える一方、アメリカではイスラエル支援に好意的な意見が目立つ。

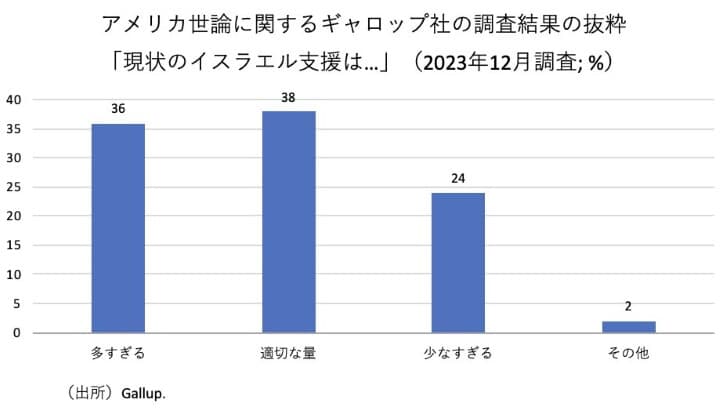

同じくギャロップは1月5日、「現状のイスラエル支援は適切な量」という回答が38%と発表した。これは「多すぎる(36%)」、「少なすぎる(24%)」を抑えて1位だった。

ガザ攻撃による民間人の犠牲はアメリカでも大きな批判を招いている。そのため「多すぎる」との差はわずかだ。ただし、同じ調査によると、「少なすぎる」という回答は前回2006年の11%と比べて急増していて、イスラエル支援への根強い支持もうかがえる。

この傾向はギャロップ以外の世論調査でもほぼ同様である。

'ねじれ'はなぜ生まれたか

アメリカでは一時より低下したとはいえインフレ率が3%を超えていて、生活不安の払拭にはほど遠い。そのため外国への支援そのものに消極的な論調が生まれることは不思議でないとしても、「ウクライナ支援を減らすべき、イスラエル支援はそのまま」の温度差はなぜ生まれたか。

そこには主に4つの理由があげられる。

第一に、期間の違いだ。ウクライナでの全面衝突が2年近く続き、戦局が一進一退を繰り返していることは、厭戦ムードをより強くしやすい。

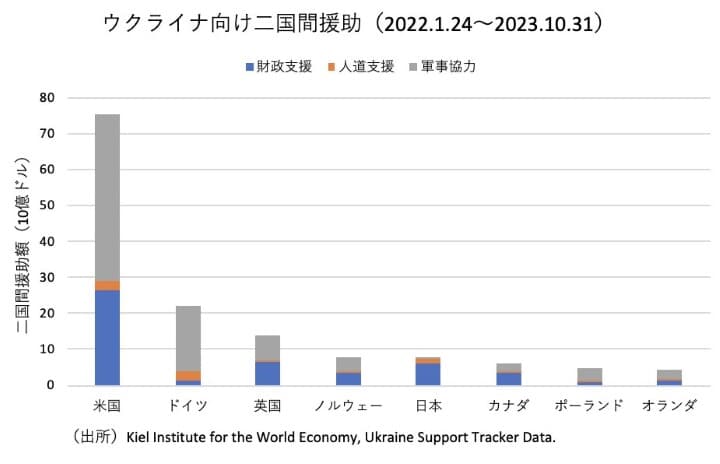

第二に、支援額の多さだ。バイデン政権は昨年10月、1050億ドルの支出を議会に求めたが、このうちウクライナ支援は600億ドル、イスラエル支援は140億ドルと大きな差があった。

カーネル・サンダースはなぜマレーシアで嫌われた? KFCを脅かすボイコットのうねり 2024.05.10

チョコ好きを待ち受ける「甘くない」未来...「カカオショック」が長期化するとみられる理由 2024.04.10