中国は新型肺炎とどう闘ったのか

患者が1人もいなくなった武漢の病院。本当は競技場だ(3月8日) China Daily/REUTERS

<救急外来で順番待ちをする間に死んでいった患者もいたという一時のパニック状態から立ち直り、世界で初めて新型コロナウイルスを制圧しつつある中国の死闘の記録>

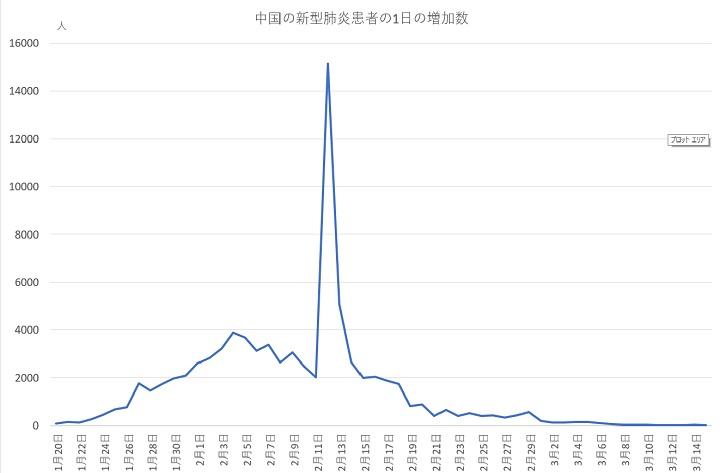

習近平国家主席が新型肺炎の感染防止に全力で当たれと指示を出したのが1月20日。それから2週間は患者数が急増し、ピークの2月4日には1日に3887人も患者が増えた。だが、2カ月ほどの激烈な闘いを経て、3月9日以降は中国で新たに見つかる患者数が1日あたり20人を切るほどになった。図は毎日の新規患者数をグラフにしたものである。

なお、2月12日に急に1万5000人も患者数が増えているのは、湖北省において診断基準の変更があったためである。それまではPCR検査を基準として診断しており、肺炎などの症状はあるがPCR検査が間に合わなかったり、陽性でない場合は「疑似症例」としていた。しかし、湖北省で疑似症例の患者が急速に増えてしまい、PCR検査の能力が追い付かなくなった。PCR検査の結果を待っていては適切な治療が施せないので、新型肺炎と診断する基準としてCT画像などによる臨床診断も加えたのである。そのため、それ以前は「疑似症例」となっていた人たちの多くが患者と認定された。事態がだいぶ落ち着いてきた2月21日には再びPCR検査を基準とする診断方法に戻された。

ピーク時には5万8000人を超えていた患者数も3月17日の時点では9000人を切るまでとなった。新型肺炎の完全制圧が近づいてきているといえるだろう。

パニックによる医療崩壊

いまヨーロッパとアメリカで新型肺炎が急速に蔓延していることでも示されているように、この病気は感染力が強く、致死率もインフルエンザよりはるかに高い。中国では3月16日時点で累計の患者数が8万881人、累計の死者数が3226人で、致死率は4.0%である。

新型肺炎の流行が始まった湖北省武漢市では、1月23日に唐突に公共交通機関が止められ、市からの出入りもできなくなった。本コラムで以前報告したように、武漢市民はこれでパニックに陥った。病院の発熱外来に大勢の人が押しかけ、そのことによってかえって感染が広がった可能性が高い。

医療従事者の間にも感染が広がった。2月11日までに新型肺炎に感染した医療従事者は全国で1716人だったが、そのうち87.5%が湖北省の医療従事者であった。そのなかには、昨年12月30日に「武漢の華南海鮮市場でSARSが発生している」という情報を医者仲間にSNSで伝えたがために、警察に呼ばれて「デマを流すな」と厳重注意を受けた李文亮医師もいる。眼科医だった彼は、1月6日に診察した緑内障患者から新型肺炎に感染し、2日後に発病、1月16日には呼吸困難に陥り、2月7日に亡くなった。

情報機関が異例の口出し、閉塞感つのる中国経済 2024.02.13

スタバを迎え撃つ中華系カフェチェーンの挑戦 2024.01.30

出稼ぎ労働者に寄り添う深圳と重慶、冷酷な北京 2023.12.07

新参の都市住民が暮らす中国「城中村」というスラム 2023.11.06

不動産バブル崩壊で中国経済は「日本化」するか 2023.10.26

「レアメタル」は希少という誤解 2023.07.25

中国「ガリウムとゲルマニウム」輸出規制の影響は? 2023.07.12