- HOME

- コラム

- Superpower Satire (CHINA)

- 特権社会・中国ではポルノを見るのも一部の特権

風刺画で読み解く中国の現実 Superpower Satire (CHINA)

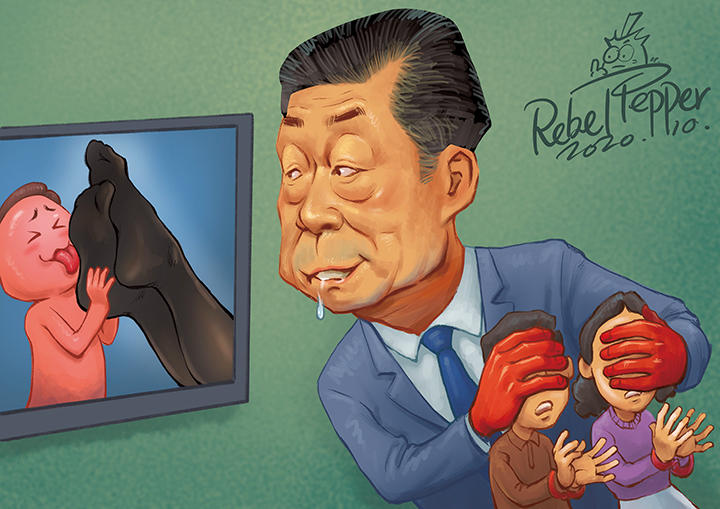

特権社会・中国ではポルノを見るのも一部の特権

©2020 REBEL PEPPER/WANG LIMING FOR NEWSWEEK JAPAN

<ポルノも海外SNSも禁止。それを破れば罰金や逮捕、収監される可能性も──。ただし、それは普通の中国人だけの話>

先日、駐英中国大使である劉暁明(リウ・シアオミン)のツイッター公式アカウントがポルノ投稿に「いいね」したことが発見され、大騒ぎになった。目ざといツイッターユーザーは素早くスクリーンショットして中国のネットへ転載。駐英中国大使館はすぐ「これは反中国勢力の悪質な攻撃だ!」とツイッターで非難。タブロイド紙の環球時報も「ネット上の各位、デマを信じるな! 拡散するな!」と呼び掛けたが、中国人ネットユーザーの間では「劉大使は外国勢力の性的誘惑に我慢できず思わず『いいね』をしたが、責任は全て外国側だ!」という皮肉な投稿が広がった。

少し前にも、中国外務省の報道官である趙立堅(チャオ・リーチエン)が日本の元セクシー女優・蒼井そらをツイッターでフォローしていることを発見された。蒼井そらは中国で超有名人だ。

中国では正しい性教育が不十分で、ひそかに観賞する海賊版ポルノで「勉強」する人も少なくない。社会主義国家だから、性的な作品は資本主義的腐敗として一切禁止されている。毛沢東時代はもちろん、現在の習近平(シー・チンピン)時代も毛時代に負けないほど取り締まりは厳しい。数年前には、映画やテレビでセクシーな衣装を着た女性の首から下の映像を全てカットした。

政府はポルノも海外SNSも禁止しているから、もし誰かが「壁越え」して海外のポルノサイトにアクセスすれば、罰金や逮捕、収監される可能性がある。ただし、厳しい取り締まりは普通の中国人にしか適用されない。官製メディアの記者や外務省の官僚・スポークスパーソンは自由に海外SNSを使う特権を持つ。ポルノ投稿に興味を示しても、「後ろ盾」さえあれば特に問題とされない。

しかし、法律ではなく後ろ盾の強さで全てが決まる中国で、後ろ盾を失ったらおしまい。汚職官僚は特権を失い、起訴・収監された際には、巨額な賄賂を受け取っていたとか、愛人が何人いたとかというニュースがさらされる。「愛人100人以上!」という汚職官僚もいた。

特権社会の中国では、性愛もポルノも特権を象徴する「勲章」なのだ。

【ポイント】

劉暁明 1956年広東省生まれ。74年外務省入り。2009年から駐英大使。2014年、安倍晋三首相(当時)の靖国神社参拝を、ハリー・ポッターの悪役の魔法使いを引き合いに出して批判。

趙立堅 1972年河北省生まれ。96年外務省入り。2019年から外務省副報道局長。高圧的な姿勢ゆえ、ヒットしたアクション映画にちなんで「戦狼外交官」と呼ばれる。

<2020年10月20日号掲載>

中国の文化人・エリート層が「自由と文化」を求め日本に続々、本当の日中友好は逃亡者がつくる 2024.05.18

「プーチンおやじ」の機嫌を取り、「張り子のクマ」ロシアと抱き合う中国の本音 2024.04.26

「幻覚的ナショナリズム」にとらわれた中国の愛国者たち 2024.03.28

共産党式人民管理術の極意......「ムチとアメ」を活用する中国政府 2024.03.06

大雪で車が立ち往生しても助けなし...「不信の国」中国のあまりにお粗末な防災意識 2024.02.20

「半日で4000億円稼ぐ」中国インフルエンサーを待つ恐怖の落とし穴 2024.01.24

「中国の感謝祭」と卵チャーハンの謎すぎる関係 2023.12.14