香港「一国二制度」の約束をさっさと反故にした、中国共産党の世界観

CHINA'S STRATEGIC MISTAKES

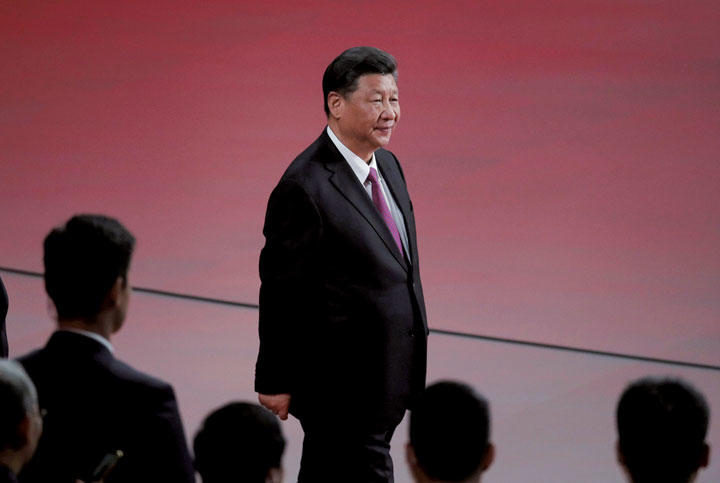

習近平が強気な戦略を見直すことはあるのか Jason Lee-REUTERS

<血なまぐさい内戦と権力闘争を経て建国を成し遂げた中国共産党にとって、世界は弱肉強食のジャングル>

最近の中国の政策の一部は、現実的な面で理にかなっていないようにみえる。香港に国家安全維持法を導入したのは、その最たる例だ。

6月末に全国人民代表会議が、まともな審議もせずに「香港国家安全維持法」を成立させたことにより、1997年の香港返還時に確立された「一国二制度」は、事実上息の根を止められた。そして中国と欧米諸国の間の緊張は急速に高まっている。

世界の金融センターとしての香港の地位は、今や重大な危機にある。一方、住民は自由を守るために徹底的に抵抗する決意だから、香港の治安は一段と不安定化するだろう。さらに中国に圧力をかけるために、アメリカとヨーロッパ諸国は久しぶりに足並みをそろえようとしている。つまり長期的に見て、同法の成立は、中国に悲惨な結果をもたらす可能性が高い。

なぜ中国は、こんなに大きな政策ミスを犯したのか。

習近平(シー・チンピン)国家主席への行き過ぎた権力集中が原因だ――。そう考えたくなるのは当然だ。確かに強権的な指導者の下では、政策論争が妨げられるため、お粗末な決定が下されやすい。

だが、この説明は、中国が自滅的な政策を取るもっと重要な理由を見落としている。それは中国共産党のマインドセットだ。

中国共産党にとって、世界は弱肉強食のジャングルだ。1921年の結党以来、国民党政権との血なまぐさい内戦と、激しい権力闘争を経て、中華人民共和国の成立にこぎ着けた彼らにとって、世の中はホッブズが言うところの「万人の万人に対する闘争」が支配する場所だ。そこで生き残るには、むきだしのパワーを振りかざすしかない。

もし、パワーバランスが自らに不利な状態にあるなら、狡猾かつ用心深く切り抜けなくてはならない。70年代末から90年代にかけて実権を握った鄧小平(トン・シアオピン)が唱えた外交政策「韜光養晦(とうこうようかい:目立たないようにして、力を付ける時間を稼げ)」は、この戦略的現実主義をうまく表現している。

84年の英中共同声明で、中国は97年の香港返還後も50年間、香港の自治を認めると約束した。だがこれも国際法を尊重したからではなく、自分たちが力を付けるまで下手に出たにすぎない。だから世界のパワーバランスが自らに有利に傾いてくると、さっさと84年の約束をほごにした。

中国共産党の世界観は、貪欲な利益追求に対する皮肉な信頼にも彩られている。欧米諸国は、資本主義の中で利益追求に隷従しているにすぎず、いくら人権や民主主義を重視すると言っても、中国市場へのアクセスを失うことには耐えられないはずだ。よその資本主義国が中国市場で利益を得続けていたら、なおさらだ――。